[Abstract]

The subjects of this study are children belonging to a junior soccer club team which specializes in a single sporting event. We prepared an environment where G-balls could be used freely for a certain period and offered the subjects sporting programs. Our aim was to get fundamental knowledge on playing with G-balls through investigation of the inner reflection of the children and interviews with instructors. The result of the inner reflection investigation was as follows. The pleasantness was satisfactory with the score 4.8 out of 5 full points, in the first and the third trials in every class of the subjects. A tendency was observed through interview results with the instructors that the children in the class of elementary school enjoyed themselves by themselves at their free time, and students in the class of junior high school and high school utilized them for the purpose of training their body trunk or weight training. Furthermore, a tendency was also observed that the instructors comprehended the fundamental movement with G-balls as useful in the sense of body control.

Key words :junior sporting, early education, G-ball, soccer

Ⅰ.緒言

今日,ジュニアスポーツの普及・強化において,子どもの実施するスポーツが発達の早期段階から単一種目に限定されることによる身体的・精神的な弊害が指摘されている.滝口(2005)は,「スポーツ選手の英才教育や集中強化は,勝利至上主義がもたらす『負の部分』と隣り合わせでもある.中学生や高校生の段階で実社会から切り離され,スポーツだけの徹底教育を強いられれば,将来性のある若い選手の精神的発達に悪影響を及ぼすこともあるだろう」と述べ,スポーツの英才教育に潜む精神的な危険性を指摘している.さらに,中澤ら(2004)は,「成長期では,骨と筋・腱の長育,幅育は必ずしも一致していない.11歳から15歳前後の成長スパートとよばれる時期には,骨が急速に成長するわりに筋・腱などの軟部組織の成長速度が遅く,発育の差が生じる.この長育・幅育の不均衡が筋・腱に伸長性のストレスを生じ,筋・腱付着部に障害をもたらす可能性が高いと考えられている」として,発育期における子どもの身体への生理学的な危険性を示唆している.こうした発育期の子どもを対象としたスポーツ指導に関しては,身体的及び精神的な発達段階を充分に配慮して慎重に取り組むことが重要であると考える.

現在,日本におけるサッカー選手登録数(2014年)は,964,328人とされており,年々競技人口が増加している.日本サッカー協会(JFA)では,日本のサッカーを強化するにあたり,2003年から「キッズプロジェクト」が開始され,U-16までの育成年代を強化する働きがなされている.また,日本独自の一貫したエリート養成システム確立のため,2006年4月JFAアカデミー福島が開校された.これは,能力が高いと見なされた育成年代の子どもを集め,サッカーに関して集中的に指導をしていく中高一貫の学校である.このような取り組みから,日本サッカーは育成年代に対する関心が高い傾向があることが分かる.

このような育成年代の子どもにおいては,運動系の発達段階を考慮し,多様な運動経験を積むことが重要とされている.Meinel(1981)は9歳から11.12歳の運動において,「この年齢においては,有利な習得力を基礎として,将来は競技としてやるスポーツ種目の基礎的な運動経過を習得することもできるし,またそうしなければならない.しかし,そのような“時機を得た専門化”の基礎をなすものは常に基礎的スポーツ種目を多面的に訓練することでなければならない」と述べている.

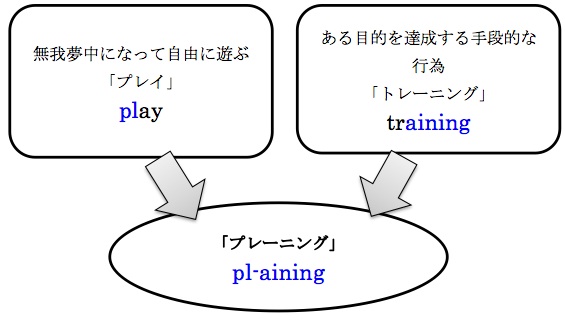

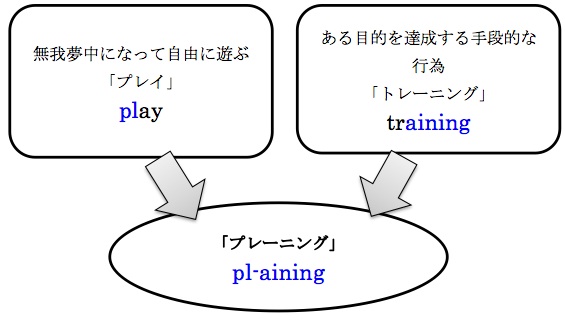

以上の発達段階における特徴を考慮し,この時期のスポーツの取り組み方として,「プレーニング」に着目した.「プレーニング」とは,長谷川(2009)が提唱した造語であり,無我夢中になって遊ぶ「プレイ」と,ある目的を達成する手段的行為である「トレーニング」を融合させた取り組みのことである.長谷川(2009)は,このプレーニングの現象を引き出す運動例のひとつとして,Gボール運動を取り上げ,「体育やスポーツの実践的な場面では『Gボール運動』のように,両側面が互いに補い合う営みは数多く存在している.対極化された志向よりも,遊戯的な活動の中に身体負荷の強い要素を含む運動内容は,身体運動の深まりを一層豊かにすると考える」と述べている.

図1 プレーニングについて

NPO法人日本Gボール協会によると,「Gボールは,空気を入れた状態で,人が上に乗って使用することができるビニール製のボール」と定義され,1960年代にスイスの理学療法士が,神経系に障害のある子ども達の治療用具のひとつとして使用したことが最初であるとされている.その後,日本においても取り入れられ,スポーツ選手のリハビリテーションやコンディショニング,フィットネスクラブ等でも活用されるようになった.近年では,様々なスポーツ種目において,トレーニングの道具として広く普及している.本谷ら(1999)は,このGボールを用いた上向きのバウンド運動について,腹直筋群に大きな刺激を与えていることが明らかになったとしている.このことからも,Gボールのトレーニングとしての可能性が示唆される.

また,Gボールは,「乗る:バランス」,「転がる:ローリング」,「弾む:バウンド」という動きを通して様々な体験もできる.長谷川(2009)はGボールの特性に関して,球体があらゆる方向へ回転することでアンバランスな状態を遊ぶ感覚がある点(バランス),Gボールの弾性と空気圧で心地よいバウンド感覚を楽しむ点(バウンド),球体の転がる特性を積極的に利用して眩暈(Ilinx)を感じる点(ローリング)において遊戯性の要素を含んでいるとしている.このことに関して,田村ら(2012)は,体育の授業においてGボールを用いることで,児童が楽しみながら主体的に学習できる傾向があることを明らかにしている.

そこで,本研究は,単一スポーツ種目を専門的に実施しているジュニアサッカークラブチームの子どもを対象として,一定期間Gボールを自由に使用できる環境を整えるとともに運動プログラムを提供し,子どもへの内省調査と指導者へのインタビュー調査を通してGボールを用いたプレーニングに関する基礎的な知見を得ることを目的とした.

Ⅱ.方法

1.調査方法

1)対象者

本研究は,Uジュニアサッカークラブチームに所属する男子41名(12.3±2.1歳)を対象とした.なお,クラブが設定している活動のまとまりが小学生(ジュニア),中学生(ジュニアユース),高校生(ユース)であったため,このチーム別に対象群を設定した.対象群は小学生群21名,中学生群12名,高校生群8名であった.

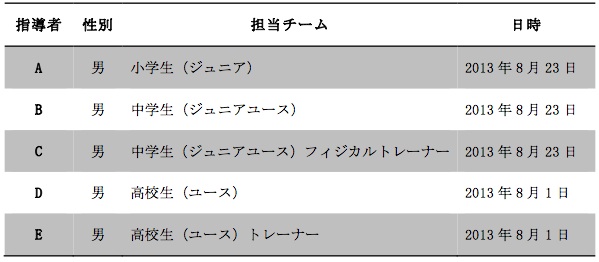

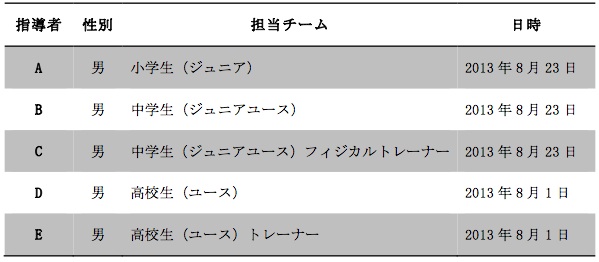

また,Gボール運動に関するインタビュー調査に関しては,チームの指導者を対象とした.各指導者の担当チームは小学生チーム1名,中学生チーム2名(うちフィジカルトレーナー1名),高校生チーム2名(うちトレーナー1名)であった(表1).

表1 インタビュー調査の対象者内訳ならびに調査日

2)内省調査の期日

第1回のGボール運動一斉指導及び内省調査は,2013年3月22日(中学生群・高校生群),4月11日(小学生群),第2回のGボール運動一斉指導は6月27日(小学生群),7月2日(中学生群・高校生群),第3回のGボール運動一斉指導及び内省調査は8月1日(高校生群),8月23日(小学生群・中学生群)に実施した.また,第3回の調査時に指導者へのインタビュー調査を実施した(表2).

表2 実施期日について

3)実施方法

第1回のGボール運動一斉指導では,Gボール運動紹介を含め,対象者に運動プログラムを指導した(60分).具体的には,NPO法人日本Gボール協会の「みんなでちゃれんGボール!」(表3)のプログラム内容から,指導者が運動課題をひとつずつ示範しながら説明し,その後,各々でその課題を実践する時間を設けた.全ての指導実践後,対象者である男子41名にGボール運動に対する内省調査を行った.

表3 Gボール運動の内容について

写真1 Gボール運動例

その後,ジュニアサッカークラブチームの練習時間の中で自由にGボール運動を実践できる環境を設定し,対象者の自主的な場を確保した.

第2回のGボール運動一斉指導では,対象者がある程度Gボール運動に慣れたことを想定し,自主的な活動を促進することをねらいとして,難度の高い運動課題に重点を置いたプログラムの指導を行った(40分).

第3回のGボール運動一斉指導では,第1回と同様に運動プログラムを指導した.その後Gボールに関する内省調査を行った.加えて, Uジュニアサッカークラブチームの指導者を対象として, Gボール運動に関するインタビュー調査を実施した.

4)調査項目

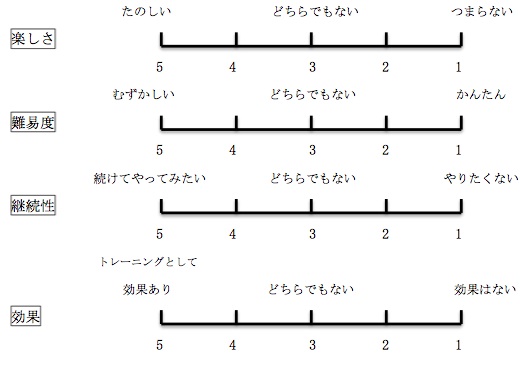

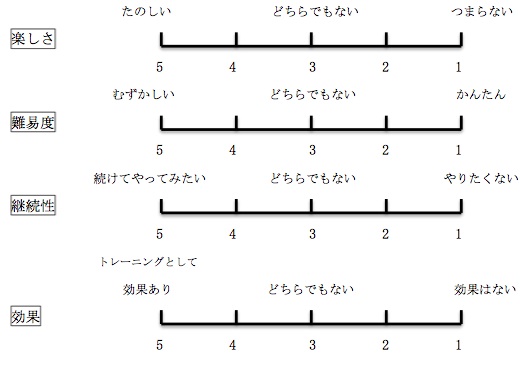

(1)質問紙による内省調査

「楽しさ」「効果」「難易度」「継続性」の4項目について,1-5までの5段階に設定し,あてはまる数値を選ばせた.なお,Gボール運動指導第1回と第3回共に同じ調査紙を使用した.

図2 内省調査項目について

(2)指導者へのインタビュー調査

ジュニアサッカークラブチームの指導者5名を対象とし,Gボール運動についての半構造化インタビュー調査を行った. 質問項目は,以下の通りであった.

① 今回のGボールプログラムは,トレーニングとして活用できたか.

② サッカーのパフォーマンスという点において,Gボールの基本動作の習得は役立つと思うか.

2.分析方法及び統計処理

1)内省調査

内省調査で得られたデータは,Excel 2011 for Mac(Microsoft社)を用いて統計処理を行った.5段階に設定した評価は,そのまま数値に換算して定量化し,対象群別の平均値と標準偏差を算出し,1回目と3回目を比較した.この数値を元に,両側分布,対応のある検定を行った.なお、有意水準は5%未満(P<.05)とした。

2)インタビュー調査

インタビュー調査は,対象者の許可を得て音声データを録音し,以下の手順で分析した.

①音声データの内容を文字化する.

②文字化したデータを切片化する.

③切片化されたデータにキーワードを割り当てる.

④同様のキーワード,もしくは同様の内容の傾向を示すデータを集め,サブカテゴリを作成する.

⑤サブカテゴリ間で関連するデータを集め,カテゴリを作成する.

Ⅲ.結果および考察

1.内省調査

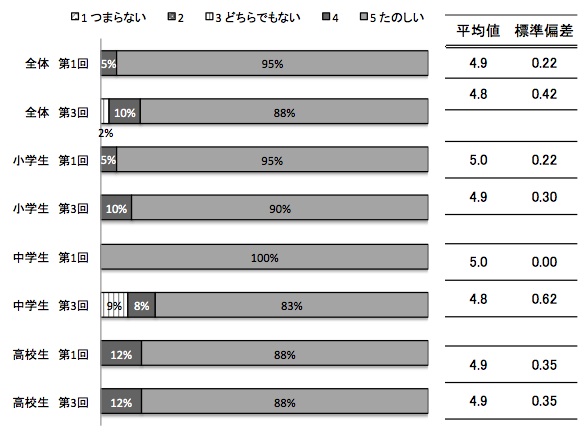

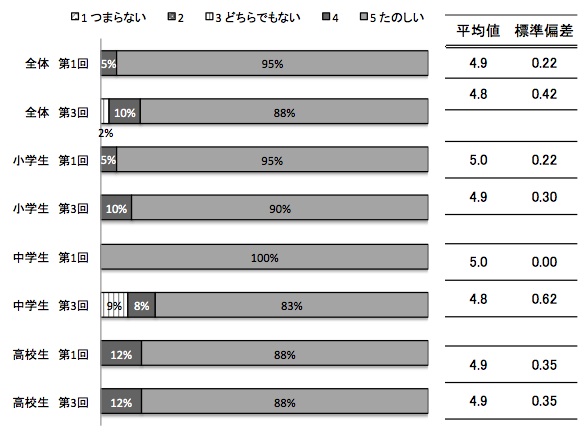

(1)楽しさ

図3は,Gボール運動指導第1回と第3回における内省調査の「楽しさ」における全体比と,得点換算値における平均値及び標準偏差を対象群別に表したものである.この図から,「楽しさ」の項目は,全対象の平均値が第1回と第3回共に5点満点で4.8以上と高い値を示している.田村ら(2012)の研究によれば,児童を対象としたGボール運動の楽しさは,高い評価を示しており,本研究の結果はこれと同様の結果であった.

Gボール運動プログラムの実践の様子を見ると,どの対象群においてもプログラム挑戦中にバランスを崩している場面や仲間との協力が必要となるプログラムで特に歓声があがっていた.このことから,Gボールの有する独特の弾みや転がり,不安定さを楽しんで動いていた可能性が示唆される.なお,評価の得点がほぼ上限に達していることから,第1回と第3回において全体及び対象群別で有意な差は認められなかった.

図3 Gボール運動指導第1回と第3回における「楽しさ」の全体比と得点換算値における平均値及び標準偏差

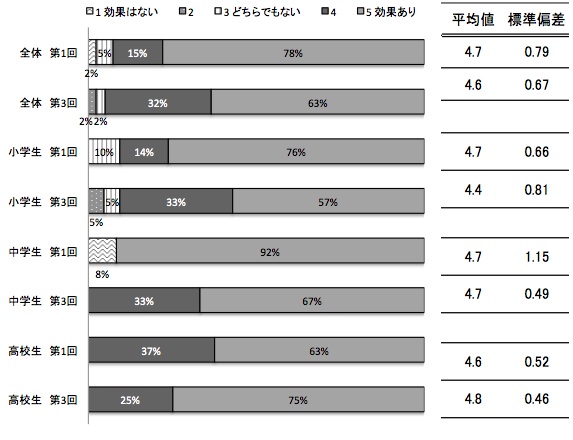

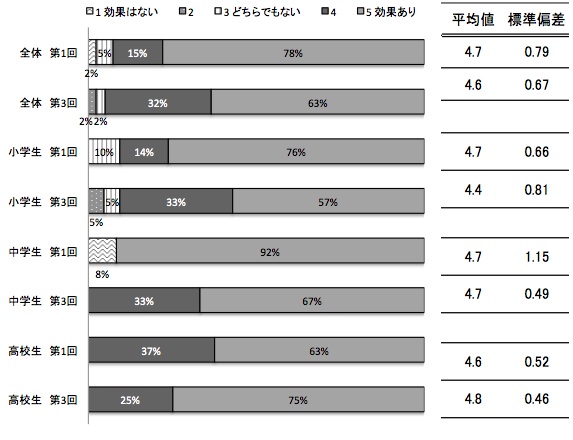

(2)効果

図4は,Gボール運動指導第1回と第3回における内省調査の「効果」における全体比と,得点換算値における平均値及び標準偏差を対象群別に表したものである.この図から,「効果」の項目を第1回と第3回で比較すると,有意差は認められないものの,小学生群は第3回の値が減少傾向を示しているのに対し,高校生群は第3回の値が増加傾向を示していることが分かる.西(2008)は,インディペンデントエイジと言われる高校生の時期における心理的特徴について,「今までのように気楽にサッカーを楽しむのではなく,本格的にサッカーを続けていく厳しさを学ぶ時期でもある.高校生にもなると理性的に分析し,自分を意識的に調節できるようになる」と述べている.つまり,対象者の年齢が高いほどGボールをトレーニングとして捉え,動きの意味や効果を期待して取り組んだことが考えられる.具体的には,トップアスリートの間で頻繁に体幹トレーニングの重要性が指摘されていることからも,体幹系の運動を多く含んでいるGボール運動に一定のトレーニング効果を見出したのではないかと思われる.

図4 Gボール運動指導第1回と第3回における「効果」の全体比と得点換算値における平均値及び標準偏差

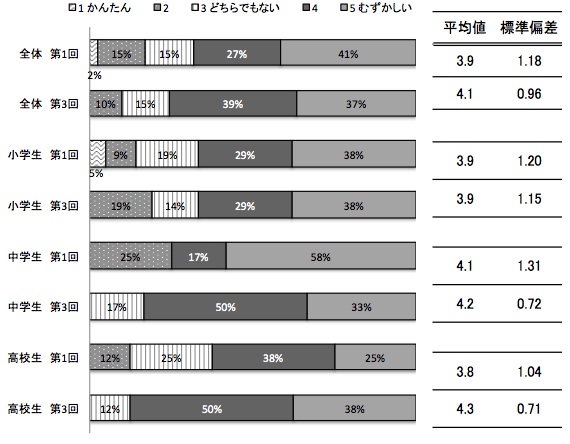

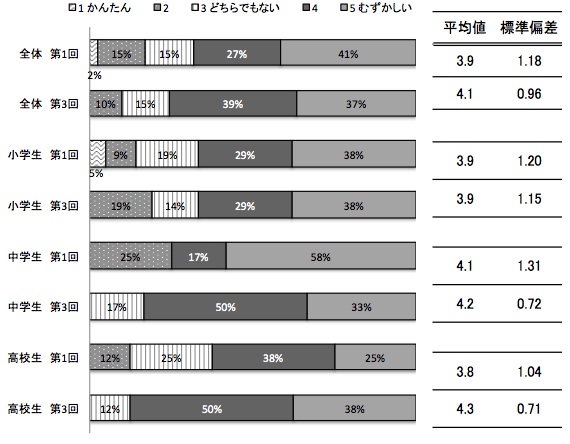

(3)難易度

図5は,Gボール運動指導第1回と第3回における内省調査の「難易度」における全体比と,得点換算値における平均値及び標準偏差を対象群別に表したものである.この図から,全体的に第1回と第3回を比較して大きな変化は見られない.ただし高校生群は,有意差はないものの,平均値は第1回と第3回で3.8から4.3に,「難しい」と回答した全体比は25%から38%,4の回答は38%から50%に増加している.また,中学生群においては,4の回答が17%から50%に増加している.中学生・高校生群に関して,第3回のGボール運動指導では,Gボール及びプログラム内容への順応から,難易度の低いプログラムは早々に達成し,難易度の高いプログラムを中心に取り組む様子が見受けられた.このことから,結果として第1回よりも難しいと感じさせる要因となったと考える.

図5 Gボール運動指導第1回と第3回における「難易度」の全体比と得点換算値における平均値及び標準偏差

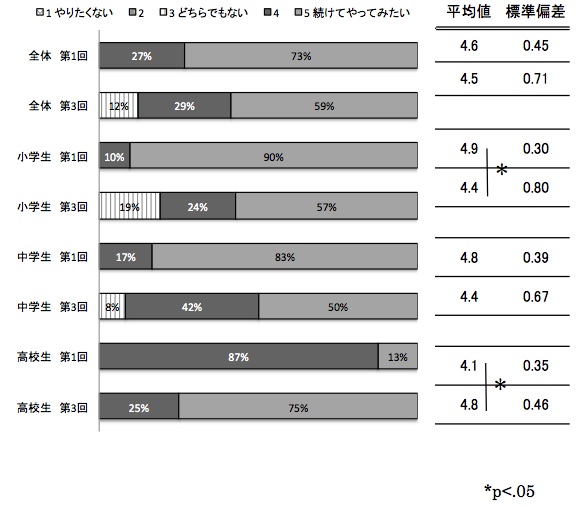

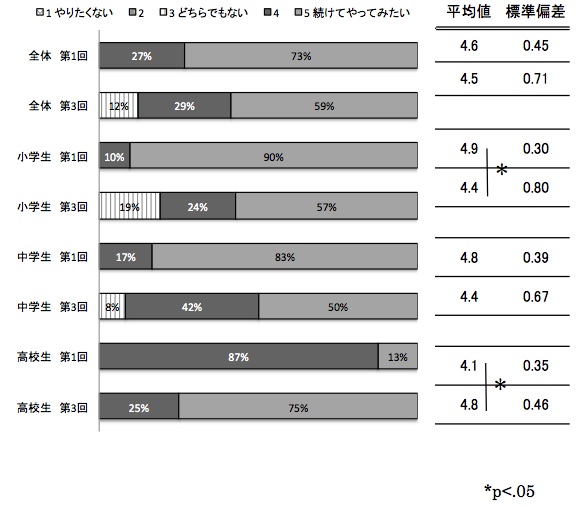

(4)継続性

図6は,Gボール運動指導第1回と第3回における内省調査の「継続性」における全体比と,得点換算値における平均値及び標準偏差を対象群別に表したものである.全体傾向としては第1回と第3回で大きな違いは認められないが,対象群によって,異なる傾向が明らかになった.小学生群は,平均値では第1回と第3回で4.9から4.4に有意に減少(P<.05)し,「続けてみたい」と回答した全体比も90%から57%に減少した.本研究において専門の指導者が指導した機会は3回であり,それ以外は基本的に自主的な活動に委ねられていた.小学生は,運動プログラム内容の繰り返しよりも,自分たちがより楽しさを覚える動きを実践する様子が見受けられたことから,少しずつ与えられた運動プログラム内容に飽きが生じてしまったことが考えられる.このことから,対象者の年齢が低い場合,楽しさを求めるあまり無謀な動きをすることのないよう,安全面の観点から指導者側のサポートが必要であることが示唆される.

一方,高校生群は,平均値では第1回と第3回で4.1から4.8に有意に増加した(P<.05).「続けてみたい」と回答した全体比も13%から75%へと顕著に増大した.このことは,高校生はその発達段階の特性から, Gボールにトレーニング的な「効果」を見出し,「継続したい」と思う気持ちが強くなる傾向につながったのではないかと考える.

図6 Gボール運動指導第1回と第3回における「継続性」の全体比と得点換算値における平均値及び標準偏差

2.指導者へのインタビュー調査

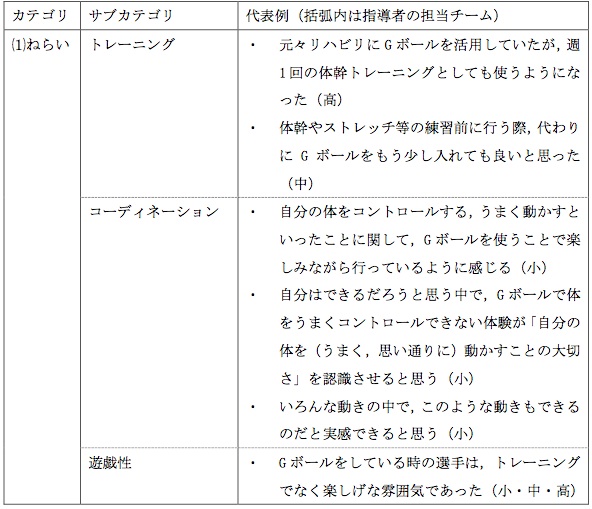

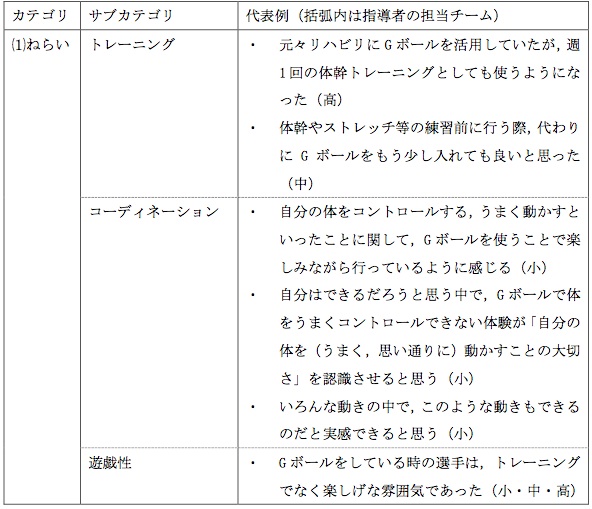

(1)質問項目1について

表4-表6は,質問項目①「今回のGボールプログラムは,トレーニングとして活用できたか」について各対象者から得られたデータをサブカテゴリ別,カテゴリ別に分けたものである.なお,小学生チーム担当指導者は(小),中学生チーム担当指導者は(中),高校生チーム担当指導者は(高)と略す.

表4のカテゴリ(1)「ねらい」から,「元々リハビリにGボールを活用していたが,週1回の体幹トレーニングとしても使うようになった(高)」,「体幹やストレッチ等の練習前に行う際,代わりにGボールをもう少し入れても良いと思った(中)」とあるように,中学生や高校生のチームを担当している指導者はGボールをトレーニングとして活用する,もしくは活用したいと思う傾向がみられた.一方,小学生チームを担当している指導者は「自分の身体をコントロールする,うまく動かすといったことに関して,Gボールを使うことで楽しみながら行っているように感じる」という内容から,トレーニングとしてではなく,多様な運動経験として活用することに重点を置いている傾向が示唆された.このように,発達段階によってGボール運動の捉え方は異なるものの,サブカテゴリの「遊戯性」で全ての指導者が「Gボールをしている時の選手は,トレーニングでなく楽しげな雰囲気であった」という内容から,活用目的に関わらずGボールの持つ遊戯性を認める傾向が示されたと考える.

表4 質問項目①におけるカテゴリ(1)ねらい について

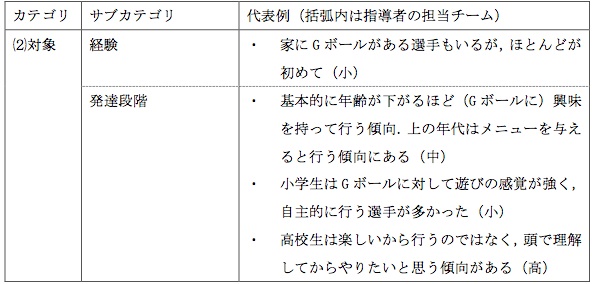

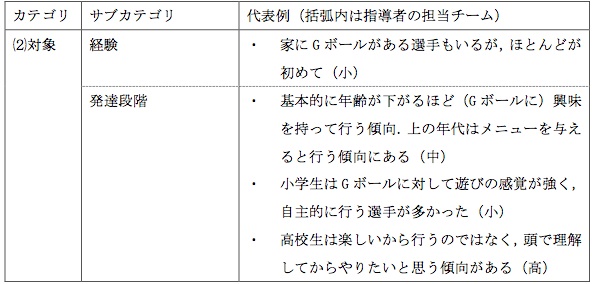

表5のカテゴリ(2)「対象」における「小学生はGボールに対して遊びの感覚が強く,自主的に行う選手が多かった(小)」という内容は,今回のプログラムが年齢の低い対象者にとって遊戯性の強い傾向を示すものであった.一方,「基本的に年齢が下がるほど(Gボールに)興味を持って行う傾向.上の年代はメニューを与えると行う傾向にある(中)」,「高校生は楽しいから行うのではなく,頭で理解してからやりたいと思う傾向がある(高)」という内容は,対象者の年齢が高くなるにつれて,課題で得られる効果等のトレーニング的観点を踏まえた運動内容の必要性を示すと考える.

表5 質問項目①におけるカテゴリ(2)対象 について

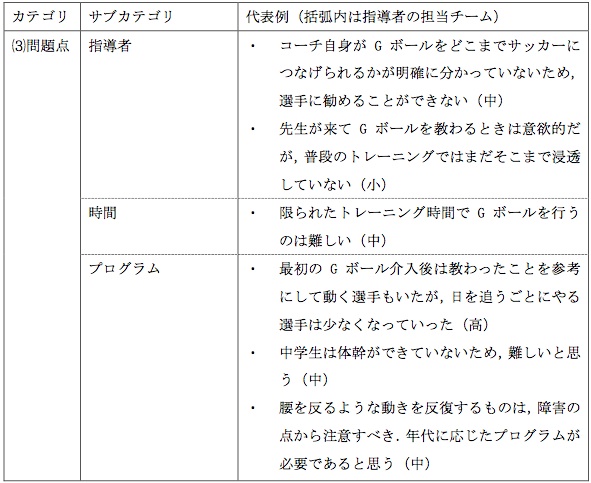

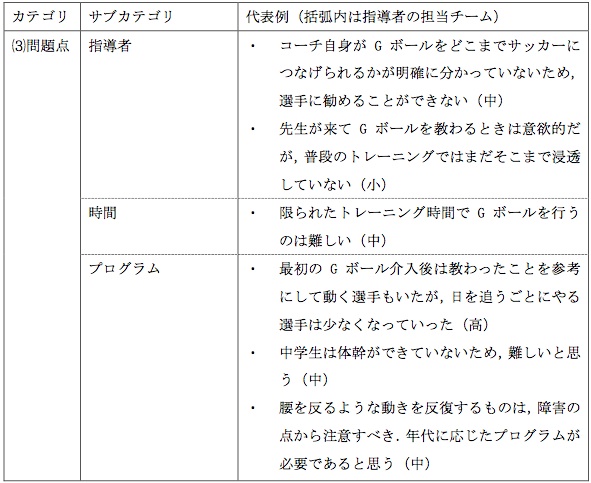

表6のカテゴリ(3)「問題点」として「コーチ自身がGボールをどこまでサッカーにつなげられるかが明確に分かっていないため,選手に勧めることができない(中)」という内容は,指導者自身がGボール運動の指導や効果に関する知識が少ないため,練習時間に取り入れることに戸惑う傾向を示唆するものであった.また,練習時間自体に余裕がなく,Gボールを行うことができないといった問題も挙げられた.さらに,プログラムについて「腰を反るような動きを反復するものは,障害の点から注意すべき.年代に応じたプログラムが必要であると思う(中)」という内容は,発達段階にある身体への負担への問題点を指摘している.

表6 質問項目①におけるカテゴリ(3)問題点 について

(2)質問項目2について

表7,8は,質問項目②「サッカーのパフォーマンスという点において,Gボールの基本動作の習得は役立つと思うか」について各対象者から得られたデータをサブカテゴリ別,カテゴリ別に分けたものである.

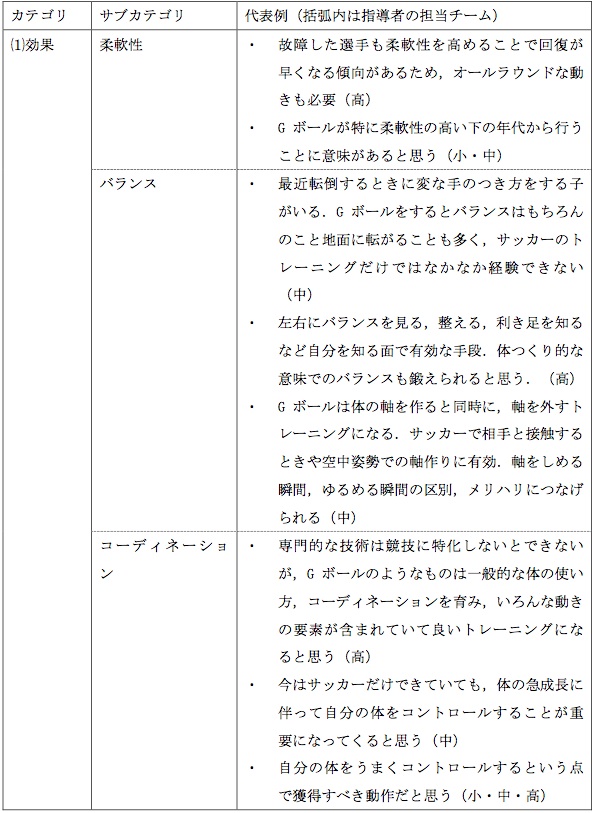

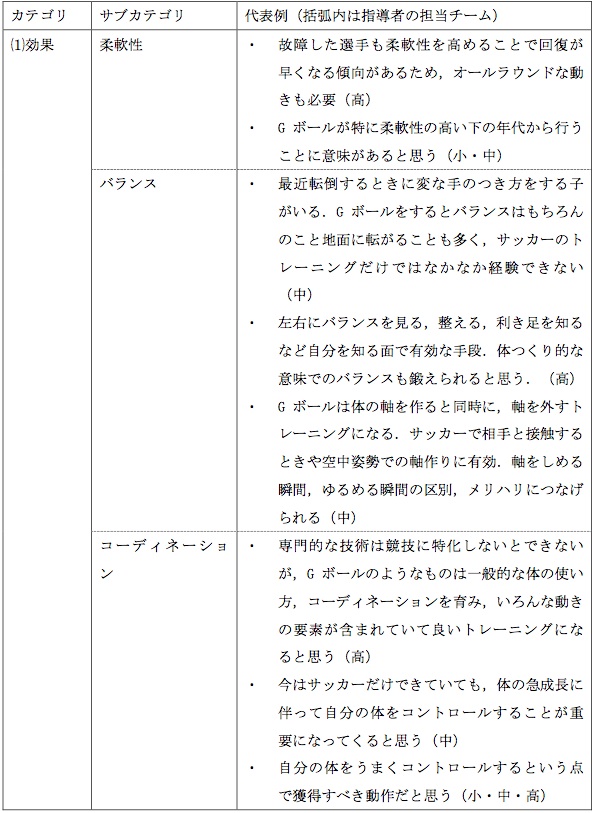

表7のカテゴリ(1)「効果」における「Gボールが特に柔軟性の高い下の年代から行うことに意味があると思う(小・中)」,「故障した選手も柔軟性を高めることで回復が早くなる傾向があるため,オールラウンドな動きも必要(高)」という内容は,どの発達段階においても柔軟性を高める運動として効果を期待している傾向が示された.また,「左右にバランスを見る,整える,利き足を知るなど自分を知る面で有効な手段.体つくり的な意味でのバランスも鍛えられると思う(高)」という内容は,身体の平衡性のチェックやその向上を目指す上で有効であることが考えられる.一方,「最近転倒するときに変な手のつき方をする子がいる.Gボールをするとバランスはもちろんのこと地面に転がることも多く,サッカーのトレーニングだけではなかなか経験できない(中)」と,Gボール運動が「転ぶ」動作を誘発する特性に着目し,アンバランスで多様な動きを体験する機会として有用であるとする指導者も見受けられた.さらに,全ての指導者が「自分の身体をうまくコントロールするという点で獲得すべき動作だと思う(小・中・高)」と述べていることから,不安定な状況で選手自身が身体をコントロールする感覚を身に付けるという点で,サッカーにおける相手との接触や空中でのボール操作等にGボール運動が役立つと考えた可能性が示唆される.

表7 質問項目②におけるカテゴリ(1)効果 について

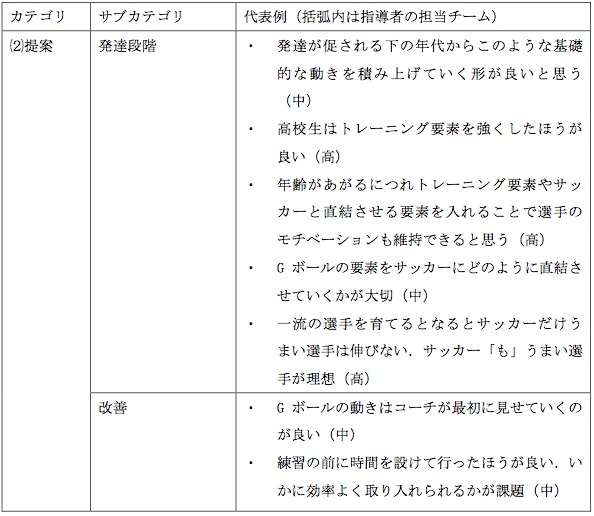

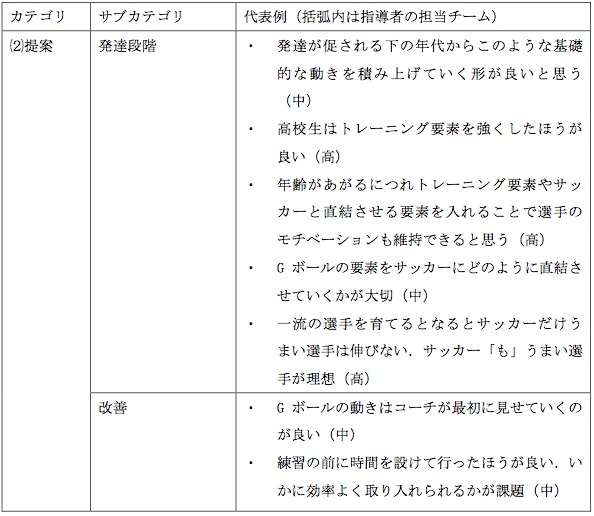

表8のカテゴリ(2)「提案」における「発達が促される下の年代からこのような基礎的な動きを積み上げていく形が良いと思う(中)」という内容は,早期段階からGボール運動のような多様な運動経験を積むことがチームの指導者にも受け入れられていることが示唆される.一方,「年齢があがるにつれトレーニング要素やサッカーと直結させる要素を入れることで選手のモチベーションも維持できると思う(高)」という内容は,発達段階に応じて,サッカーにおける各種動作と類縁性の高い動作を取り入れることで,トレーニングに対する意欲を喚起できることを示していると考える.

表8 質問項目②におけるカテゴリ(2)提案 について

Gボール運動の課題に取り組む様子を観察すると,特に小学生群は,与えられた課題だけでなく,これを発展させて自ら試している様子が観察された.Caillois(1970)は「遊びは,ルールの範囲内で自由な応手を発見し,直ちに発明する必要によって成り立つ.遊ぶ人のこうした自由,遊ぶ人の活動に許されるこの余裕部分こそ,遊びの本質をなすものであり,また,遊びが与える喜びの一部を説明するものである」としている.また,Grupe(2004)は,子どもとスポーツに関して,プレイの大切さを説いており,その中で「多くのプレイは,固まった行動様式の練習ではなく,幅広く柔軟な発想に富む決定を下す行為のための準備なのである.(中略)子どもたちは,それにふさわしい技術を学ぶだけでなく,(中略)どちらかといえば型にはまらない行為のなかで,他人がどう対処するかと同様に,自分自身をテストしたり試したりするのである」と述べている.これらのことから,小学生群は無意識にGボールを「遊ぶ」可能性が示唆される.一方,高校生群においては,遊戯的な側面に加えて,Gボール課題の身体への効果やサッカーにおける動きへの応用等,意味を考え取り組む様子が見られた.これは,競技者に必要とされるコンセプチュアルスキル(物事の意味や意義を見出す能力)の可能性があり,競技者自身が自立し意欲をもって取り組むために欠かせない能力であるとされている.ジュニアサッカークラブチームの中でプロチームに最も近い高校生群として,このような取り組みは発達段階として自然であり,かつ重要なことでもあると考えられる.

以上のことから,発達段階におけるGボールの取り組み方として,年齢の低い対象者においては,遊戯性を重視したプログラムを取り入れることが有用であると考えられる.これに対して,年齢の高い対象者においては,トレーニング要素を盛り込んだプログラムを取り入れることでGボール運動に取り組みやすくなると思われる.

つまり,小学生から高校生を対象としたGボール運動は,その遊戯性を基礎としながらも,子どもの発達段階に応じて,プレイとトレーニングの観点における重点を変化させてプログラムを作成する柔軟な発想が重要であると考える.

Ⅳ.結論

本研究は,単一スポーツ種目を専門的に実施しているジュニアサッカークラブチームの子どもを対象として,一定期間Gボールを自由に使用できる環境を整えるとともに運動プログラムを提供し,子どもへの内省調査と指導者へのインタビュー調査を通してGボールを用いたプレーニングに関する基礎的な知見を得ることを目的とした.

それらの結論として,次のことが明らかとなった.

1.内省調査から,楽しさに関する内省調査の評価は、全対象群において第1回と第3回で5点満点中4.8以上と高い値を示した.一方,「継続性」は,小学生群は第1回に比べ第3回の値が有意に減少し,高校生群は第3回の値が有意に増加した(P<.05).

2.Gボールの活用に関する指導者へのインタビュー調査から,小学生群では自由時間に自主的に遊ぶ傾向があるのに対し,中学生・高校生群は体幹やウエイトトレーニングの時間に活用する傾向が認められ,発達段階によって活用の仕方に違いが示された.また,指導者自身のGボールに関する経験不足やトレーニング時間の確保不足,発達段階の身体に応じた安全なプログラム設定の問題点も明らかになった.

3.Gボールの活用に関する指導者へのインタビュー調査において,全対象群で柔軟性やバランス感覚の強化,身体の軸への意識,身体コントロールの点で役立つと考えている傾向が示された.また,Gボール運動を子どもの発達の早期段階から取り入れることにより一層効果が得られる可能性や,対象者の年齢が高くなるにつれてサッカーに直結したプログラムにするといった提案が得られた.

Ⅴ.文献

・長谷川聖修(2009),遊び+トレーニング=プレーニング.日本体育学会方法専門分科会会報 第35号,pp.145-149

・長谷川聖修(2009),Gボール指導マニュアル 第6章 スポーツGボールについて.日本Gボール協会

・公益財団法人日本サッカー協会 データボックス(http://www.jfa.jp/about_jfa/organization/databox/)

(閲覧日:2015年11月2日)

・Kurt Meinel著,金子明友 訳,スポーツ運動学.pp.328-349,大修館書店

・本谷聡,春山国広,宮下節,長谷川聖修,大山卞圭吾,藤瀬佳香(1999),体操ボールを用いたバウンド運動の特性について −主に体幹部の筋電図に着目して−.日本体育学会大会号(50),pp.509

・中澤理恵,坂本雅昭,茂原重雄(2004),中学生サッカー選手における筋腱付着部障害発生に関連する要因について.理学療法科学22(1),pp.119-123

・日本Gボール協会ホームページ(http://www.g-ball.jp/about_us.html) (閲覧日:2015年12月24日)

・西政治(2008),日本サッカーにおける育成期一貫指導の重要性と課題 ―世界に通用する選手育成―.京都学園大学経済学部論集18(1),pp.173-196

・Ommo Grupe著 永島惇生ほか訳(2004),スポーツと人間〜文化的・教育的・倫理的側面〜,pp.108-129,世界思想社

・Roger Caillois著 清水幾太郎・霧生和夫 訳(1970),遊びと人間.pp.10, 岩波書店

・滝口隆司(2005),現代スポーツ評論 第12号, pp.28-41 創文企画

・田村元延(2012),Gボールを用いた「体つくり運動」単元の試案〜多様な動きつくりとしての「転ぶ」に着目して〜.筑波大学大学院修士論文